过年的味道

作者 原因,朗诵 松松

说到过年,就有说不完的话题。

说到过年的吃,更有无尽的回忆。

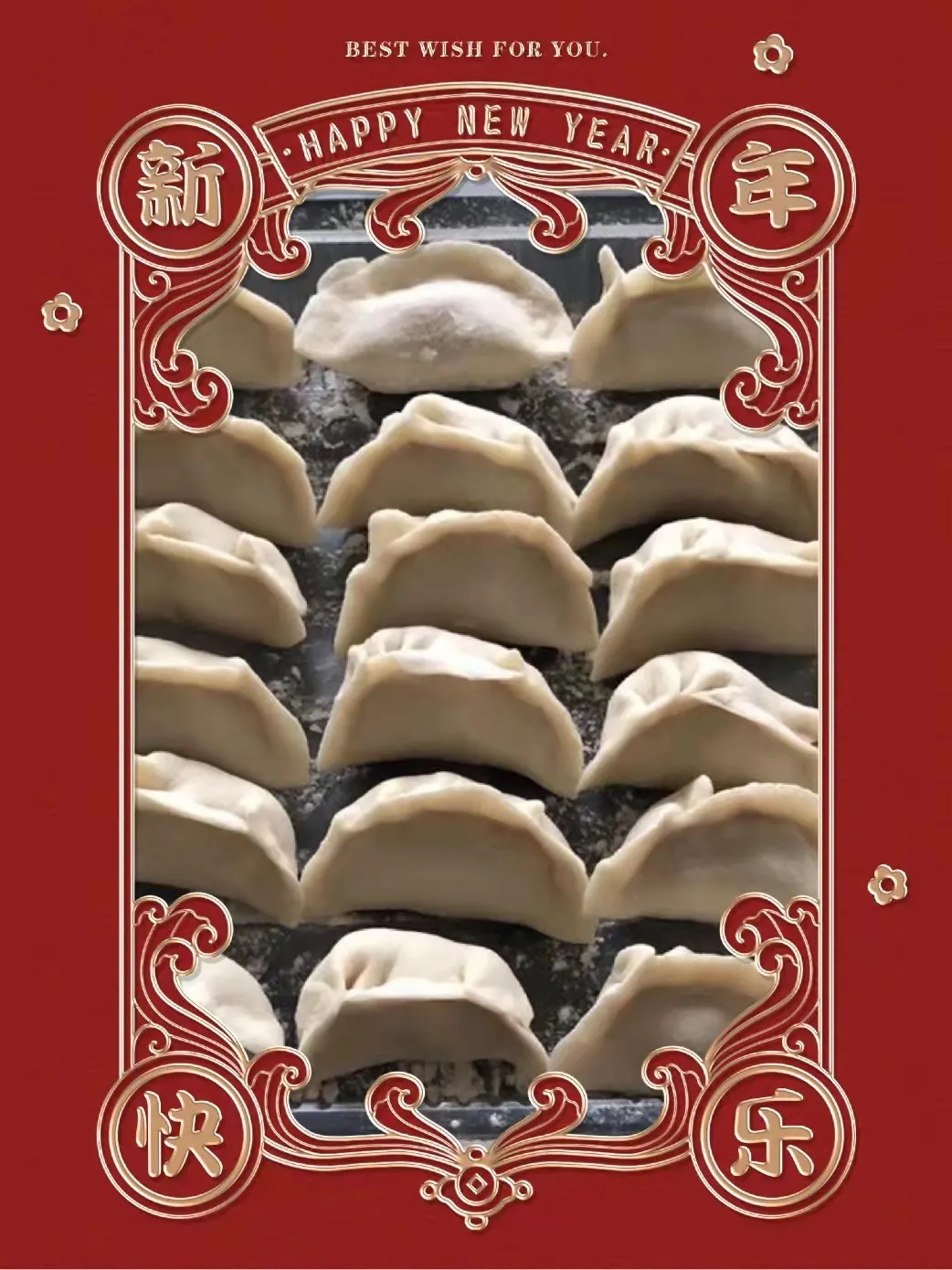

我是北方人,却在上海长大。所以我的生活方式、饮食习惯都是很上海的。可是唯独有一个例外,那就是除夕的那顿年夜饭。小时候,一放寒假,就准备过年了。过年,最忙的是大人,好像孩子们的任务就是等着吃那顿年夜饭、等着过年吧,偶尔也会被爸妈差着搭一把手的。我们家的过年是属于那种南北混搭的风格,年夜饭的冷盆热炒、甜点汤羹,属上海风格,从吃的角度来说,那不是我的最爱,从做的角度来说,那厨房里的技术活,我参与不了,我只把它当作过年时必要的点缀。年三十的年夜饭,我最钟情的当属那最后上桌的那一盆热气腾腾的饺子,这属于北方人的习惯,过年绝对少不了饺子。这盆饺子,从吃的角度来说,大冷天吃上热乎乎的饺子,一暖到底,再则饺子馅里荤素搭配营养到位;从做的角度来说,我从头参与,买肉、买菜、剁馅、和面、擀皮、包饺子、下锅煮熟,直至端上桌,我都拿手,唯有一个环节是妈妈的“任务”,就是调味,这盆饺子好吃与否关键是调出的味道。而只有妈妈才能调出最正宗的北方口味的饺子。如今妈妈已经离开我多年,我也早已“成长”为妈妈,年夜饭依然要吃饺子,但是依然调不出当年妈妈的味道。

过年,我爱吃饺子,与我是北方人有关;但是主要却非此因。

那个年月,随着知识青年上山下乡的洪流,我被裹挟去了太行山腹地的一个小山村插队落户。知识青年在落后农村的艰苦日子,是现如今的零零后、九零后、八零后、乃至七零后的孩子们、孙子们难以想象的。我在农村过的下乡以后的第一个年,那个年我终生难忘。上世纪六十年代末,冬天北方的农村天寒地冻,物质匮乏,但是到了腊月,临近除夕“有钱没钱都得过年”。再穷过年也得吃饺子!可是那是一顿什么样的饺子呢。先说馅吧,一大家子大大小小十来口人,在一个偌大的案板上,一斤肉两棵大葱,其余的全是白萝卜,剁成几乎满满一脸盆的白萝卜碎,无论如何也不是我期待中的肉为主、菜为辅妈妈包的饺子;饺子馅,姑且叫做饺子馅吧,碎散的难以包进饺子皮,因为饺子皮也不是全小麦粉,一半小麦粉、一半黄豆和玉米粉,饺子皮本身粘度也差些,不过却是手工擀制,也就是从那时起,我学会了擀饺子皮,学会了包饺子。直至今日,只要吃饺子,我从来都不买机器饺子皮,都是自己手擀,这是后话。那顿饺子,尽管完全吃不出肉的味道,但是那个味道调得可真让我喜欢,每每想起都回味无穷。哦,对了,那不就是妈妈调出来的饺子味吗?!那个年代,过年的味道就是那一碗饺子的味道,农民辛苦一年,收成好的吃上个饱,收成不好的,瓜菜代也是不错的。北方缺水,十年九旱,我在的那些年,几乎没有一个丰年,农民的日子过得太艰难,盼年三十晚上的那顿饺子,不仅是农民、农村孩子、也是我离开上海,去到北方山村每年年底的一个盼头。

这么多年过去了,那年年三十饺子的味道,一直萦绕在我心头。后来回到了上海,每当过年,年三十的年夜饭,我就急盼那最后上桌的一盆热气腾腾的饺子,正宗北方口味的饺子。

于我,过年的味道,就是那盆饺子的味道;过年的味道,就是记忆中妈妈的味道。其余的美味佳肴,我都忽略不计的。

记得还是在浙江省委书记的任上,xi 主席在一个场合曾经说,他离开梁家河多年了,依然喜欢梁家河的酸菜。

离开太行山多年了,回到南方多年了,我依然留恋太行山过年时那顿饺子的味道。

那难忘的岁月,那难忘的味道,是整整一代人的集体记忆!

作者简介:原因,中共党员,高级经济师。中国诗歌学会会员,上海市作家协会会员,上海市朗诵协会监事长,上海市科技翻译学会会员,上海市玫瑰女诗人朗诵队会员。上海外服(集团)有限公司对外汉语教师。近年来,诗歌散文作品散见于《上海歌词》《当代词人》《出海口文学》等杂志。先后出版诗集《花开无声》《一粒芳馨》。自2016年,多次获全国诗歌散文大奖赛各类奖项。2020年获上海市民诗歌节原创诗歌优秀奖。

朗诵者简介:张松颖(松松),中共党员、上海朗诵协会副秘书长、上海市红色故事优秀传讲人、上海朗诵等级考试考官、资深青少年朗诵教师。

多年来,她坚持用心发声,把对朗诵的热爱融入到日常教学工作中,曾帮助数百名孩子通过一至十级朗诵等级考试,助力数十名孩子在市级乃至全国朗诵比赛中获得佳绩。