▓ 王希凌

媒体融合了,报纸杂志还得办,有多少人阅读,主要看发行量。新媒体也讲发行量,以今日头条为例,它智能推送到手机终端的单稿“展现”量,就相当于发行量。有展现量才有阅读量,流量才能变现。

传统纸媒从某种程度上讲,是很讲究标题制作的,所谓“看报看题”说的就是这个意思;媒体一旦融合,新媒体更是把标题视作生命,文章还是那些个文章,但纸媒与新媒体的标题,得分开来做,让纸媒更纸媒,新媒更新媒。

那么,在标题制作上,新媒体与传统纸媒到底有什么不同呢?

从2019年8月到2021年8月,两年时间内,《今日头条·彩色港》展现量10万+的作品有45篇,平均每两周多一点就出现一个爆款,最高展现量达到585.87万。本文作者以自己主编的这个头条号为例,对媒体人共同关注的话题作一简单的剖析,抛砖引玉,欢迎批评。

1.传统纸媒的标题可以通过版面设计加以突出;新媒体只能目录式编排、碎片化推荐

传统纸媒,可以通过多行标题、字体字号以及颜色变化,来突出稿件,夺人眼球。

纸媒可采用多行标题、字体字号以及颜色变化,来突出稿件。

新媒体,即使是新闻网站,依靠字体、字号、颜色也只能突出一个通栏“头条”,其他若干篇文章,只能把标题目录式排列,读者要点击标题才能看到正文。

看看,新闻网站唯一可以放大字体的头条,已经让位给“土巴兔”广告。

而新媒体单稿的碎片化推荐链接,在面积有限的“广告牌”上,标题与正文的字体字号并没有太大区别。

碎片化推荐的“广告牌”上,标题与正文的字体字号并没有太大区别。

2.相对于纸媒,新媒体标题更注重“抓眼球”

这也算是“穷则思变”。

纸媒标题原则上与正文、图片是同时平面地呈现的,标题以大于正文几倍或几十倍的字号首先映入读者眼帘,但正文与标题是一体的,即使不看标题,读者也会被其中的配图吸引,或者对正文以及正文中穿插的小标题,只需匆匆一瞥,就可以发现自己的兴趣所在,从而产生阅读。因此,纸媒吸引阅读的任务并不仅仅在于标题。

而新媒体,超链接的方式使标题承担了全部吸引读者阅读的重任。无论是网站目录式排列,或者是移动终端单稿的碎片化推荐,标题都是一片汪洋大海,要从众多的文稿中脱颖而出,吸引读者点击,靠的就是标题出彩。

3.纸媒标题可以虚实结合,新媒体标题一定要避虚就实

请看这篇稿子,写自己和老伴的退休生活,拌嘴并快乐着。原题:半满的日子。

半满是什么?一般读者是看不明白的。

其实有出处:张爱玲说的,“悲观者称半杯水为半空,乐观者称半杯水为半满,我享受现在半满的生活。”

文章结尾处才交出答案。如果是纸媒,读者似乎还能忍受,但在新媒体上,哪个读者买你的帐?看不明白就跳过去呗。

小编把《半满的日子》改成实题:《老头是国企退休人员,老婆是退休教师,这就有意思了……》。一下子,矛盾冲突出来了:事业单位与企业单位退休工资的差距,是许多读者的痛点,正因为这种差距的存在,这对退休夫妻,尤其对企业退休的“老头”来说,在家庭中的地位又如何呢?这篇文章就“有意思了”。此文得到今日头条10.2万展现。

虽说现在纸媒也重视做实题,但议论、抒情、设问,甚至用典的虚题却十分常见,编辑们更愿意在标题所体现的深度上做文章。

而新媒体则更注重对事实的揭示,你洋洋洒洒写出来的文章,到底要表达什么?直接揭示文章内容,简单明了,直奔主题就行了。

今日头条标题设定不超过30个字,我一般要把这30个字用足,目的就是把文章所要表达的要点展现出来。如果30个字还不足以展现一篇文章的主要内容,要么就是文章本身有问题,要么就是标题制作者本身的问题,概括能力太差。

好在今日头条容忍双标题,一般情况下,我尊重作者的劳动,他自己制作的标题保留不动,我另外再帮他拎一个比较直白的、用大实话表达的标题。

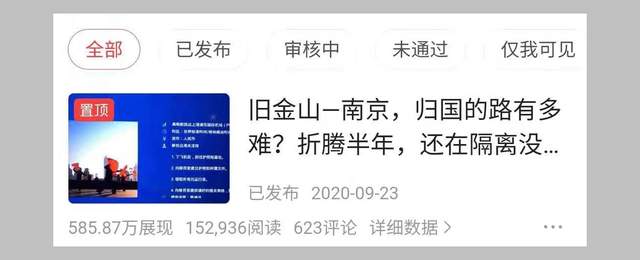

就像这篇:《旧金山—南京,归国的路有多难?折腾半年,还在隔离没回到自己家》,写妻子去美国探亲遇上疫情,回国成为难题,发表于2020年9月23日,展现量达到585.87万,阅读15.29万,点赞1673,评论623。

像这一篇:《以为洪水已退,岂料泊湖仍24小时防汛:神州庆两节,我去保家乡》,都10月份国庆中秋了,安徽泊湖仍需24小时防汛,这现象比较奇特,在平实标题的导引下,得到今日头条104万展现。

4.纸媒标题求全面、概括,新媒体则要突出新闻的核心要素

前面说过,纸媒标题与正文是同时展现在读者面前的,因此纸媒标题讲究完整概括文章整体内容;而新媒体标题的超链接决定了它必须在一行标题中把最有卖点的内容准确、生动、引人入胜地表现出来。它也许不能很好地概括文章的中心思想,但它是这篇文章最生动的细节、最精彩的片段,最具代表性、最具典型性的内容及主题的提炼。

看这一篇游记:《安徽池州石台县富硒村,大山里藏着一个南京人接待站》。

富硒村因为有“硒”元素,与防癌抗癌健康长寿有关,自然读者关注。作者笔法细腻,写客栈、写客栈主人、写狗、写乡村景色,洋洋洒洒两千字,那什么才是最具代表性的内容,可以做到标题上呢?

文章原题是《富硒村——南京的后花园》,应该说,这个标题主要元素都有了,作者还考虑到了“新闻的接近性”,说这里是南京的后花园。不过,被称为“南京后花园”的地方多着呢,是哪一个呢?富硒村,是哪里的富硒村呢?

先看文章——

开饭了,院子里三桌,南京的占两桌,刚拿起筷子,从外面进来俩女的,操着南京腔劈头就问:这家菜啊行啊?上一线天,前后被南京人夹击,下将军潭,左右被南京人泼水,去富硒米梯田吹凉风,道道田埂上,大部分都是装嫩的南京老太太……

面向全球的富硒村只设置了一处接待站:南京人接待站。有照为证,这里就是南京的后花园,若不是,哪里是呢?

来了,文章的精彩之处在这里:南京人接待站,有图有真相。于是,标题就出来了:先交待这是哪里的“富硒村”——安徽池州石台县富硒村;然后,“大山里藏着一个南京人接待站”。

这样够吸引人吧?至少吸引南京人。这一篇得到今日头条 48.5万展现。

告诉大家一个小诀窍:在内容还不错的前提下,标题中凡关键词含有地名的,点击量往往会增加,也许是与那个地方有关联的读者都会关心一下,瞄一眼,或许智能推荐的时候,机器人会精准地把这条信息推送到这些读者的手机终端吧!

关键词中含有人名,且是当地或全国有名的名人,也会有相当高的推荐。如《奚永明、叶兆言、栾菊杰、吴晓平、速泰熙,都是老门西的守望者》,这篇文章既有地名老门西,又有那么多社会名流,点击量自然不会少。这篇单稿收获今日头条 38.6万展现。

5.新闻标题,一般认为纸媒应该采用书面语,而口语放在印刷品上显得不那么正规,而新媒体则正好相反

请看——

门西金沙井九院轶事多,我在老巷口等你来“豁”酒

疫情中的南京人|该吃吃该豁豁,轰轰烈烈huǎi一碗自制的干挑面

口语化的毛病就是为了照顾发音,把正常使用的汉字换掉,比如“喝”酒换成“豁”酒,该吃吃该“豁豁”,只求字音的方言腔调,不得已时,自己不会写的方言用字,以汉语拼音替代(不太规范,不宜提倡)。

试过几次,每每这类文章(标题)登场,读者都反应强烈,他们感到亲切,有接近性,“南京人都懂哎!”

《“豁”酒》获得今日头条12.5万展现,你说神奇不神奇?

当然,真正意义上的标题口语化,不只是方言语音的游戏,它应该有幽默风趣、口口相传、过目不忘等等更高级的表现形式。

如果要总结一下口语化标题的好处,我以为,口语化标题亲切、通俗、易于理解、易于记忆,在标题的汪洋大海中易于被读者捕捉,这是好处之一;又因为其口语化特征,这样的标题在后续传播中有明显优势,便于口口相传,也便于让没有看到这篇文章的人,再次百度阅读,增加了“回头客”。

细数传统纸媒与新媒体在标题制作上的不同,还可以罗列出更多的条目,许多操作还是要在实践中加以辨别和提高。既然标题如此重要,尤其是新媒体,我们就要花更多的功夫去琢磨它。需要强调的一点,就是千万不要标题党,不要耸人听闻,不要为了轰动效应不讲新闻工作者的良知。

【附】

2019年8月—2021年8月《今日头条·彩色港》10万+展现作品

2021↓

▲周启源:

门西往事|煤灰堆,南京最丑地名,陋巷凡人多,美人美事却不少

08-05

展现 13.6万阅读 4443点赞 111评论 30

▲吴晓平

听老吴韶|新加坡爱娃:疫情挡不住,群友定当聚南京,静待花开时

08-04

展现 14.6万阅读 3028点赞 33评论 3

▲孙元亮:

记忆|父亲孙仲康,回龙桥小学首任校长,短暂的生命绽放绚丽光华

07-05 16:12

展现 11.3万阅读 2919点赞 90评论 3

★梁平:

特别报道|张伯礼曾帮吴老挺过一关,使他的生命延长近一年

05-24 15:42

仅我可见

展现 34.0万阅读 4.0万点赞 324评论 16

▲吴晓平:

听老吴韶韶:老门西的记忆,都和青春有关

04-24 14:22

展现 14.7万阅读 6045点赞 171评论 73

★孙筱萍:

生活散记|山西运来的红苹果

03-31 15:36

展现 42.5万阅读 546点赞 3评论 1

▲韩陈其:

读书|韩诗的价值在于:为爱诗者陈可师之诗,为求技者列可效之法

03-20 00:01

展现 14.5万阅读 4538点赞 17评论 6

▲张长宁:

记忆|门西金沙井九院轶事多,我在老巷口等你来“豁”酒

03-07 09:37

展现 12.5万阅读 2400点赞 61评论 25

★胡玉梅 刘静妍:

奚永明、叶兆言、栾菊杰、吴晓平、速泰熙,都是老门西的守望者

02-23 15:34

展现 38.6万阅读 3.0万点赞 401评论 57

▲许祥文:

教授手记|丁晓兵、徐洪刚,我与英模的故事

01-08 10:09

展现 13.6万阅读 5263点赞 50评论 1

2020↓

▲祝诚:

《秦宗慈诗词集》序:尽写眼前千样美,犹藏心底一分奢

2020-12-30 10:45

展现 14.8万阅读 3263点赞 11评论 4

▲孙元亮:

书画苑|吹尽狂沙始到金,孙元亮这篇推文让我们重新认识朱奇山

2020-12-28 09:54

展现 28.8万阅读 1.1万点赞 189评论 41(61页)

▲中国晚报摄影:

接轨大上海 幸福高铁梦|全国20多家主流媒体聚焦江苏盐城

2020-12-16 21:34

展现 11.4万阅读 8002点赞 115评论 12

▲吴观勤:

生活散记|老头是国企退休人员,老婆是退休教师,这就有意思了

2020-12-12 16:45

展现 10.2万阅读 1.2万点赞 147评论 42

▲周贤望:

周贤望诗歌朗诵会|在冰封江面行走,俯身听见故乡小河在春天流淌

2020-11-30 21:16

展现 26.7万阅读 3890点赞 21评论 0

▲王增陵:

增陵赏石|符灿章的水石盆景,无声的诗立体的画

2020-10-26 08:40

展现 11.3万阅读 1706点赞 39评论 4

▲李天安:

生活散记|西孟屯的苹果红了,还有那心心念念的中原驴肉

2020-10-11 08:50

展现 34.4万阅读 8218点赞 66评论 2

★周贤望:

以为洪水已退,岂料泊湖仍24小时防汛:神州庆两节,我去保家乡

2020-10-05 14:10

展现 104.0万阅读 8243点赞 112评论 20

▲王增陵:

增陵赏石|一面之交,洛阳石友送我珍贵黄河石:海上明月共潮生

2020-10-02 17:41

展现 10.1万阅读 3332点赞 49评论 13

★李仁义:

旧金山—南京,归国的路有多难?折腾半年,还在隔离没回到自己家

2020-09-23

展现 585.6万阅读 15.3万点赞 1673评论 625

▲周秉强:

生活散记|父母爱情:人生相伴70年,是岁月给他们最好的馈赠

2020-09-22 21:23

展现 13.9万阅读 9434点赞 113评论 2

▲周贤望:

一中学老师写的一首格律诗获得10万元大奖,一字千金,写的啥?

2020-09-19 14:26

展现 34.2万阅读 4.1万点赞 737评论 163

▲王增陵:

老照片的故事|我们出国探亲,京巴狗竟绝食诀别!从此不养宠物狗

2020-09-14 16:36

展现 26.7万阅读 1.5万点赞 179评论 14

▲王增陵:

增陵赏石|石之艺术:老外父子用天然卵石搞创作,比雕塑还逼真

2020-09-07 16:48

展现 30.3万阅读 1.5万点赞 162评论 24

▲建国:

彩色旅图|从栖霞到龙潭,还有多少我们记忆深处的东西

2020-09-06 10:02

展现 15.2万阅读 3668点赞 25评论 4

★沉心:

沉心诚议|与退休局长拉家常:家里老宅卖了,来南京帮女儿带孩子

2020-08-16 09:44

展现 80.6万阅读 1.3万点赞 98评论 4

★李天安:

彩色旅图|安徽池州石台县富硒村,大山里藏着一个南京人接待站

2020-08-15 18:48

展现 48.5万阅读 2.3万点赞 191评论 34

★沈光汉:

亲历1967年武汉八一渡江,指挥不当,酿成惨祸

2020-08-09 16:43

展现 34.2万阅读 4.7万点赞 443评论 45

▲瓦希里

锦绣天玺,你立在江边挡了我视线,我拍阅江楼再也拍不到干净画面

2020-07-31 22:01

展现 13.8万阅读 4702点赞 20评论 41

▲周贤望:

如果南京人到来安来安家,汊河之地应是首选

展现 16.3万阅读 2773点赞 13评论 2

▲王增陵:

老照片的故事|三块达摩石现高僧三种状态:面壁、另类、一苇渡江

2020-07-19 14:19

展现 16.7万阅读 1236点赞 13评论 2

▲周贤望:

贤望品诗|农民工诗人写出“一地黄云扑上天”的诗句,前无古人

2020-06-20 11:35

展现 24.6万阅读 1.6万点赞 266评论 131

▲高建国:

疫情期间的隔海守望(煎熬):真后悔送儿子去澳洲留学

2020-05-24 13:00

展现 15.1万阅读 1.7万点赞 127评论 36

▲陈东:

冬天摄影|南京长江五桥,那个缺口,小灰机冒险给你抓一个大特写

2020-05-22 16:18

展现 11.1万阅读 5001点赞 19评论 7

▲梁平:

项绪文就任钟大音乐学院院长 李双江杨洪基阎维文等名家纷纷致贺

2020-05-06 22:10

展现 16.8万阅读 2.4万点赞 502评论 4

★沈光汉:

故事:一段真实的经历:回武汉过年,封城前28分钟离开,感觉像一个逃兵

2020-04-14 14:25

展现 64.2万阅读 6.2万点赞 683评论 12

▲大河向东边流:

开学了!南京市13中学红山分校初三年级返校第一天

2020-03-30 16:57

展现 16.9万阅读 1.2万点赞 2评论 11

▲瓦希里:

非常日记|南京城区,乘1个小时公交,去医院拿药,步步惊心

2020-01-31 17:51

展现 10.4万阅读 1.4万点赞 111评论 18

▲沉心:

沉心诚议|南京街头溜达一圈,很祥和,能听到尽情的欢笑

2020-01-29 10:11

展现 28.9万阅读 1.9万点赞 91评论 19

▲画画的老头:

苏家埠的记忆|老画家寻访儿时成长地,不靠相机靠画笔,还有记忆

2020-01-01 12:22

展现 14.6万阅读 2692点赞 61评论 25

2019↓

▲理喻

芜湖往返和县西梁山的“贼船”,是年过四十的家乡人抹不去的记忆

2019-12-26 10:13

展现 19.7万阅读 1.2万点赞 90评论 24

▲王晓华

找到王天纵历史照片了,真帅!关键时刻,王天纵率八千人马抵潼关(历史小说《土匪》第60集)

2019-09-01 11:32

展现 12.5万阅读 1.7万点赞 70评论 4

▲秦志强

秦游记趣|连云港北固山:免费的小众景点却隐藏着人间大美

2019-08-22 18:00

展现 16.8万阅读 2957点赞 20评论 7

▲水边的冬妮娅

致青春|零头布做的黑裙子绿裙子,惊倒上海南京路,另类时尚一把

2019-08-17 07:38

展现 16.7万阅读 3.1万点赞 101评论 4

▲司马小萌

萌萌细语|科学家苦笑:今年热,但可能是未来若干年最凉快的一年

2019-08-12 09:08

展现 20.6万阅读 3.5万点赞 42评论 14

王希凌近影

王希凌,网名老地主、瓦希里,金陵晚报原编委,《彩色港》头条号/百家号/微信公众号主编;都市头条《金陵·快报》主编。南京市十佳编辑记者,南京报业传媒集团主任编辑,南京市作家协会会员。著有纪实文学作品集《彩色港》;新闻研究作品集《新闻背后》;旅行随笔《征》。1980年毕业于江苏海事学院;1995年毕业于南京师范大学新闻与传播学院;2004年结业于南京大学新闻与传播学院研究生班。喜欢看图说话,渴望灵动的文字交流。