撰文/梁平

南京籍新锐女导演米禾禾执导的校园运动喜剧电影《足球爸爸》,正在全国各地院线上映。档期虽与欧洲杯擦肩而过,但大银幕上足球的滚动轨迹还是清晰可见。

和米禾禾这个名字同样特别的,还有她拍的电影,主题多与童年和生命有关。

从观众的角度看,与其作品视觉语言多元相对应的,是她敬畏艺术的初心和口碑。

——作者题记

十多天前,米禾禾、张宁宁编剧,米禾禾执导的电影《我的三平方》(英文名MR.MOTOR),斩获第19届意大利伊斯基亚国际电影节最佳影片奖。这是华人导演首次获得该奖项,也是这个奖项本年度唯一一部入围华语电影。

《我的三平方》讲述的是一个努力实现教学梦想的人,因热爱和承诺而执守三尺讲台,在山村教育发展的进程中,不遗余力地为之努力,为他的学生和子孙后代提供更好的机会。正如颁奖词中所曰:希望和乐观的象征,以那些想要改变世界的人的意志力为代表。

电影《我的三平方》《足球爸爸》导演米禾禾接受媒体采访。

她的获奖感言:选择做电影是一条艰难的路,每一部电影作品的形成都会经过漫长的艰难跋涉,只有坚持,才会达到事业的高峰。

消息由新华网客户端的报道传回国内,电影界的人津津乐道。不过,这是一个新人的起跑,终点还很遥远。

记录和展现中国社会发展的《我的三平方》,在阿拉贡城堡放映时赢得掌声一片。它和《足球爸爸》的到来交相辉映,讲述的人生故事与我们近在咫尺。

儿时的她,就对电影情有独钟

米禾禾出生于南京。5岁开始弹钢琴、看电影,她对旋律和镜头有着与生俱来的敏感。

她念小学三年级时,母亲在自家门口开过一个五平方米的店铺,让她当掌柜。街坊邻里觉得有点儿搞笑,嘀嘀咕咕讲,这个当妈的财迷心窍。

母亲的认知与他们截然不同。她让禾禾课余时间、节假日在店里当售货员,让女儿明白一个道理:生活需要钱,钱是靠劳动挣来的。

她甚至还让禾禾自己去学校对面的银行存零花钱,学会管理自己的小账。让她自己下面条填饱肚子,体会做大人的感觉。

在这种看似另类的家庭教育中,她一路走来,在北京东路小学得过小发明奖、当过数学课代表、钢琴考至八级;进入第十三中学、第一中学,担任校文学社社长、校报主编、校广播站站长;开始散文写作和小说写作,参加网页制作大赛并获奖,文章发表于中学生杂志……还有看电影,但凡能触动内心的片子,明眸皓齿的她,就会向爸爸妈妈扬起清纯可爱的笑脸,表达某种知足。

彼时,她像一只小鸟,从一棵树飞到另外一棵树上,享受着飞翔的快乐。

2006年,她考入南京艺术学院传媒学院广播电视编导专业。其间创作的剧本《“太岁”头上动土》获学院奖,创作微电影剧本《对面的三子》。还加入了中国共产党。

在南艺教授王方看来,禾禾这个学生几乎无可挑剔。

大学毕业后,她成为电视节目制作人。在江苏卫视《人间》栏目任编导,后担任新节目研发主创、主编、执行导演及后期导演,研发的节目有《密室疗伤》、《欢喜冤家》、《非常了得》等。

电影《我的三平方》拍摄现场。

再后来,她赴北京电影学院导演系进修。创作出悬疑电影剧本《十三日》,出品多部获奖微电影作品。其中关注白血病儿童题材的《下一秒天堂》(2012年优酷上线)入围壹基金公益微电影大赛;微电影《大山深处守库兵》荣获全军微电影大赛一等奖。

她还参与安徽卫视首档真人秀栏目《超级笑星》的创作摄制,出版散文集《散落的玻璃碎片》。2015年至今,导演喜剧电影《东北四侠》,编剧、导演电影《我的三平方》、校园喜剧电影《足球爸爸》。独立创作电影剧本《保质期内请爱我》《无须之祸》《片儿警》《全程监控》《恋爱门诊》。合作创作剧本《准高人守则》《陪你70年》等。

她是一位年轻的高产编剧、影视人,执导风格沉稳,创作上追求国际化视野。她和团队里的每个人都关系融洽,从不厚此薄彼,创作上形成生生不息的良性循环。

《我的三平方》,为城市边缘人画像

《我的三平方》主人公马达是个结巴。但是结巴的马达有个理想,就是当一名教师。

编剧张宁宁说:“但是,马达结巴。所有的优点可能都会毁于这一个缺陷。他找不到女朋友。他干不上自己理想中的工作——至此,观众并不知道他的理想工作是什么。他甚至,没有固定的收入,靠当乐队鼓手游走于城市的边缘。

“米禾禾相信,这样有着一点音乐小才能却又境况不佳找不到女朋友干不上理想工作的城市边缘人挺多。

“马达上相亲网找女朋友。上天往往会眷顾那些不够幸运的人,他被绣球砸中了——相亲网上找来的女孩不是为了相亲,而是要为她山村教师的岗位找一个替身。

“至此,马达终于有了一份工作。这是不是他的夙愿呢?暂且不论,总之他相亲不成却当上了老师——一所只有8个学生的山村小学的独一无二的老师。

电影《我的三平方》拍摄中,米禾禾导演给小演员说戏。

“说实话,最初这样设定故事的时候,米禾禾只是在网上找到的资料,属于闭门造车。但后来6年中的多次、多地的走访,让她发现,故事中的原型和原汁原味,在现实中何止一处?那是一个相当数量的存在。也就是说,在全国各地很多犄角旮旯不引人关注的地方,有着众多的′马达’在默默实践着自己的理想。

“但是,就算这个只有8个学生的三平方讲台,马达站得并不踏实。因为村长嫌他是个结巴。

“留不住女教师的村长并不想迁就马达,从第一次见面起,村长就不喜欢他,直接赶他走人,简单粗暴,符合山里人的习性。但是马达也有习性,属于会为一件看似不重要的事情去较真儿的人,现在就到了他较真儿的时候。马达答应了来与他相亲却又不相亲的女教师,承诺替她两周。答应了的事情就不能反悔,所以马达不能走。

“第一堂课,马达上得很开心,很随性。他以为这个三平方的讲台并不难站稳。他不知道的是,下马威在后面哩。学生的转学,去县城上更好的学校,是这个只有8个学生的山村小学潜在的危机。如果没有了学生,他的三平方讲台将不复存在。马达开始自己动手修缮学校,潜意识里,他希望修缮好了的学校可以留住学生。他内心深处藏而不露的情结开始露出端倪。

“但是打击是接二连三的。城里孩子张小水孤僻敏感、桀骜不驯,在一次小测验中公然挑战他的师道尊严——拒绝做题,交了白卷;他更从无意中接听到的电话里,又得知村长正在紧锣密鼓地要申请撤掉小学校,因为村长认为他们村里的孩子就应该到条件更好的学校里去接受教育。但是条件更好的学校里能有马达的位置吗?马达的梦魇出现了。

电影《我的三平方》剧照。

“在一个超级大的阶梯教室里,马达正准备开一堂公开课。从他涣散的眼神和额头上豆大的汗珠可以看出,他的内心极度紧张。满堂的学生,以及后面乌泱泱坐了数不清多少排的听课老师,对马达造成了极大的心理压力。开始上课了,马达紧张得说不出一句话。或者说,他不敢说一句话,唯恐会暴露了自己结巴的事实。好在,还可以板书。于是他转身,背对学生和听课的老师,开始板书。他一直写、一直写,一直写到一面超级大的黑板全部写满。越不开口就越不敢开口,他内心的恐惧感急速膨胀,他甚至祈祷那该死的下课铃声快一点响起。学生们开始躁动,老师们开始不耐烦地大声谴责。这种恐怖的声浪是对他的声讨和唾弃。就在马达拼尽最后一点气力将黑板的最后一个角落写满的时候,下课铃声终于响起。马达松了一口气,但是他也彻底地下课了。

“这是马达的梦魇,也是现实中的实情,是他想起来就不甘心的过往。原来,马达的理想就是当一名老师。因为曾经的怯懦使他错失良机,才显得眼下这简陋的三平方对他来说所具有的非凡意义。三平方虽小,在马达的眼里,是他的大舞台。”

不过事情总会有转机,只要你肯努力,马达也不例外。

马达的转机并没有脱离俗套,那就是,通过他的各种不懈努力,他最终赢得了学生的心和村长的认可,他看似终于可以保住自己这块三平方的讲台了。但是,出乎意料,他选择了放弃,这是不落俗套的地方。他好不容易保住的三平方讲台,为什么又要主动放弃呢?当镜头从这个简单狭小的山村小学拓展到那些高度现代化设施的城镇学校里时,马达的内心容量也在拓展。在山村小学三平方的讲台上显得日渐高大的马达,在高度现代化的城镇学校的大操场上,显得是那么的渺小。导演想要告诉我们的是,当把一个小我放到一个超级大的大我中去,那个小我就显得非常的微不足道了。

电影《我的三平方》剧照。

朗朗的读书声犹然在耳。经历过一系列的矛盾交织,马达终于走出了那个三平方,和那个简单粗暴却又善良厚道的村长一起,走入更广阔的田野风光。

米禾禾在影片中紧扣时代脉搏,关注社会最底层的城市边缘人,为他们画像,承担起记录时代的担当。这种对待电影的态度,是她一贯的追求。

《足球爸爸》,让人笑中含泪

《足球爸爸》是一部以足球为载体,关乎亲情的电影。

就电影而言,都知道运动戏难拍,都知道运动戏中的足球戏更难拍,而运动戏中的校园喜剧,那就难上加难。

米禾禾导演啃下校园运动喜剧题材这块硬骨头,仗着年轻、女性优势和初生牛犊不怕虎的气势。

《足球爸爸》跟我们见过的讲足球的电影都不一样。影片的主要情节围绕一个谎言展开。男主角罗飞(孟鹏饰)要圆这个谎,有点难。

但是,“谎言”源于一个温暖的起因。让我们设想一下,假如你受到好友请托,希望你帮助扮演一个你难以胜任的角色;假如你突然知道你在不知不觉中多了一个儿子;假如你意外地在这个“儿子”心中是一个英雄,你会怎么办?

一般人肯定会拒绝,因为太麻烦;二般人可能想试一下但不一定能坚持到底,因为只是好奇。

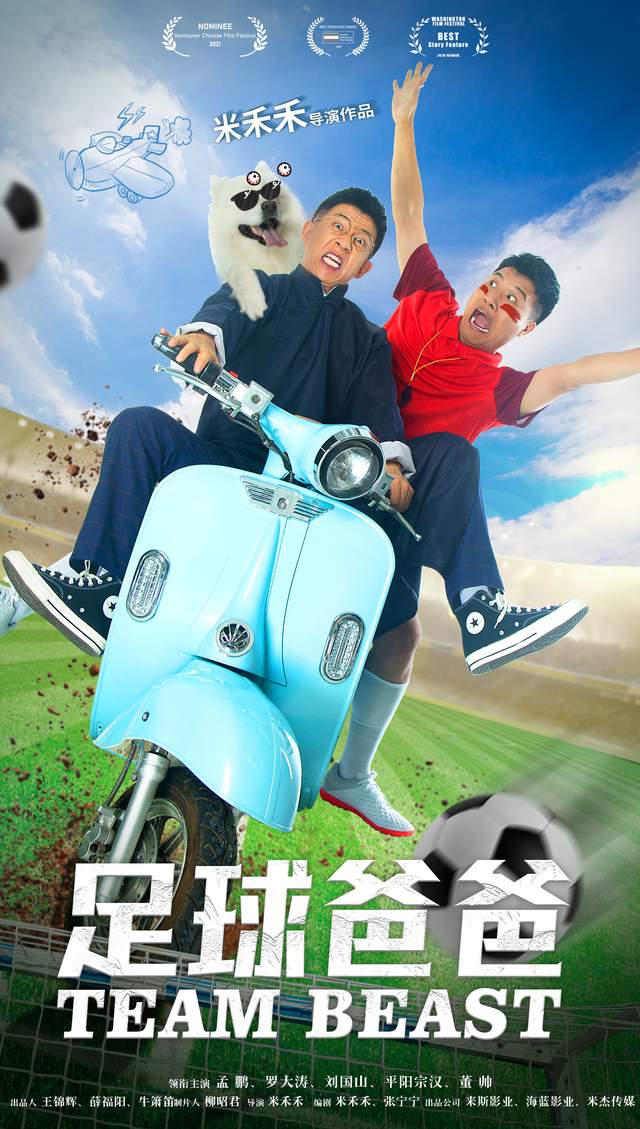

电影《足球爸爸》海报。

但罗飞骨子里不是一般人,虽然他看上去很老实。对小学女同学的不情之请,罗飞认为他只有两个选择:接。或者不接。他的选择是:接!

这份勇气或许源于他的职业所致——语文老师。所以他特别在意维护孩子们的心理健康。怎么能泯灭一个孩子对于心目中“足球”爸爸的美好幻想呢?

于是,英国的足球少年托比(刘国山饰)就来到了罗飞的家里。

画风有点尬。但仍不失克制。

说到这里,你们明白了吧?《足球爸爸》其实说的不是足球,说的是父子情。

当然,足球在这部电影里,绝对是一个充满热血和励志的标签。这部电影好看就好看在米禾禾把这只足球放在了一对没有血缘关系的且从未谋面的“父子”之间。

故事的进展不炫技,运用的是非常朴实的叙事风格。甚至调动了一些喜剧元素,让人笑中含泪。

米禾禾说:“我所理解的喜剧,就是观众会一直微笑着将影片看完。”

何为喜剧?不同的人,因为理解的差异,有不同的笑点。张三认为好笑的事,李四可能会很厌恶。所以,喜剧要戳到所有观众的笑点,这扇门,门槛太高。

门槛高也会有人跨,而且,不少喜剧导演在不断跨越这道门槛的过程中,逐渐形成了自己的喜剧风格。

电影《足球爸爸》剧照。

近年来,女导演连连发力,在喜剧领域亦是巾帼不让须眉。“李焕英”视角下的女性叙事,完成了对女性形象的社会、伦理及个体的塑造;而《足球爸爸》的女性叙事,则是以异国男孩托比的视角,完成了对中国男性形象中的历史文明、传统美德及使命担当的完美呈现。

《足球爸爸》是一部热血、励志而不失幽默、大度的“男人”电影。在诙谐、幽默的情节推进中不着痕迹地融入了中华传统文明,在尴尬、艰难的逆境中不忘男人的使命和担当。

米禾禾作品中的男性形象都非常立体,这也体现在她导演的另一部影片《我的三平方》中。《我的三平方》着眼于乡村教育,男主角马达在生活不起眼的角落里,因为一句承诺而执着地践行着他心中最简单的愿望。

“儿童电影,该做些改变了”

都说电影是一门综合艺术,它本身是有灵魂的。

米禾禾说:“我和电影这个有趣的灵魂有着很深很浓的缘分。感谢10岁的我对电影莫名由来的强烈的喜爱,感谢20岁的我对电影的坚定选择,感谢30岁的我对电影的执着信念和永不放弃的决心,是这么多个勇敢的禾禾让我走到了今天,让我和电影成为好朋友。

“我一直把电影当成一个朋友,就像我说的它是有灵魂的。我像朋友一样与它接触,了解彼此。于是它就真的有了自己的情绪和想法,有了自然生长的能力,人物都活起来了,按照他们自己应有的方向在顺理成章地发展。所以当我在写剧本的时候,我总觉得我并不是一个创作者,而是一个旁观者。我只是看着他们,然后把他们的所作所为记录下来。这听上去很搞笑,但是这是有道理的,好的电影都是鲜活的,它有着自己独到的灵魂体。有自主发展能力的故事,才有可能成为一部好的电影作品。

“我从小就是一个喜欢去体会生活的人,我的好奇心很重,什么都好奇,什么都想知道个为什么。比如窗外风吹起的一片树叶啊,门外走廊里走过的一个人啊,操场上突然传来的怪异声响啊,我都想知道是怎么回事。所以在我12年的小学中学经历中,这一点被历任班主任频频提及,并在期末评语上必定会写上‘该生阳光开朗,乐于助人,但是上课思想不集中’。

“感谢我的父母对孩子的特别的教育理念,这一点他们从来没想过怎么治,于是我的好奇心伴随我长大,而这一份好奇心,成就了我细腻的文字,实现了我文笔中独有的情感表达,也铺垫了我未来的电影路。有人问过我为什么我的剧本读起来会那么舒适?我的回答就是:也许是我观察生活的时间比大家长一点,所以我看到的生活细节也就多一点,而能让人引起感触的作品,就是胜在了细节上。

电影《足球爸爸》剧照。

“现在的孩子很辛苦很忙,上不完的补习课,写不完的作业,我想问朋友借个孩子玩几天,还得问问孩子有没有档期。我就在想,是什么原因促使这些球员的家长愿意让孩子来参加少年足球队而牺牲掉补课的时间呢?这是一份家长对孩子梦想的尊重和支持,这一点,让我觉得这些家长很伟大。我也想用喜剧来呈现这个故事,现在的孩子需要喜剧,现在的家长也需要喜剧。我还想更多地告诉大家一种沟通方式,所以我借片中西西的嘴说了很多,又借了罗飞的嘴说了更多。

“我做了这么多,其实就是想让现在的家长明白,‘当家长’这是一项技能,而不是与生俱来的。没有人天生就会当家长,孩子和家长之间其实是需要沟通的,我感谢我的父母,我和我的父母一直以来都是朋友的方式在相处,我父母在我很小的时候就告诉我,无论遇到任何事,只要天不会塌,你都可以来跟我讨论。所以当我做错了事或者遇到什么难题时,我都会尝试和父母去讨论,那么我就发现,当我真的尝试把一件事告诉他们的时候,好像得到的结果并没有我想象中那么可怕。

“我仍然看见大量的站在大人的角度写的儿童电影,而我是站在孩子的角度写的儿童电影。儿童电影就是给儿童看的,他们才是我们的受众主体。你要用他能接受的方式去拍,才能真正满足你的这个受众人群。我们小区里有很多五六岁的小朋友,我经常和他们在楼下玩耍闲聊。我就发现,他们和我在一起说话时,都会尽量多地用我的语言来和我交谈,他们之所以那么喜欢和我在一起玩,也是因为我就是用正常的语言在和他们交谈,我不会说你有没有吃饭饭啊、今天有没有睡觉觉啊,这样无趣的话。

“所谓精准的电影,就是受众定位精准。儿童电影该做些改变了,我们应该以孩子的思维来做给他们看的影片,才是正确的。我的两部片子都有不成熟和遗憾的地方,这也是我的成长,我会一直努力。我希望我能在我穷其奋斗的岁月里,通过我的作品,能影响到哪怕是一小部分人,那么这个世界就能变得更好,我就会很满足!”

不甘于平庸的米禾禾导演,通过不懈的努力,在电影时空中留下舒展的身影,值得尊重与关注。

作者简介

新闻从业35年先后供职于《扬子晚报》《周末报》《金陵晚报》和《南京日报》,先后担任部主任、专刊主编以及《文化徽商》杂志总编辑。策划《百家湖》《中国钱币邮票》等期刊创刊号。

著有《央视春晚纪事》(报告文学)、《我所知道的马季》《姜昆家事写实》《冯巩眼中的南京》、《邓在军传奇》《可以披露的聂卫平尘封往事》《<中华之剑>摄制始末》《近观刘洪》《大国良医》《向往百年》等书作、报告文学。开辟过以个人名字命名的新闻专栏《梁平爆料》,迄今发表新闻、文学作品500余万字。

先后获得江苏省、南京市优秀新闻工作者称号,当选南京报业集团“感动人物”“十大读者喜爱的记者”。获得60余项国家、省、市各类新闻奖。其新闻、文学作品除刊发所供职媒体外,还发表在《人民日报》《羊城晚报》《家庭》《知音》和香港《文汇报》等数百家媒体。目前系央广网、新浪网、凤凰网等主流网媒特约撰稿人。

换一换

换一换