山涧口陆氏家族之谜

谷新声

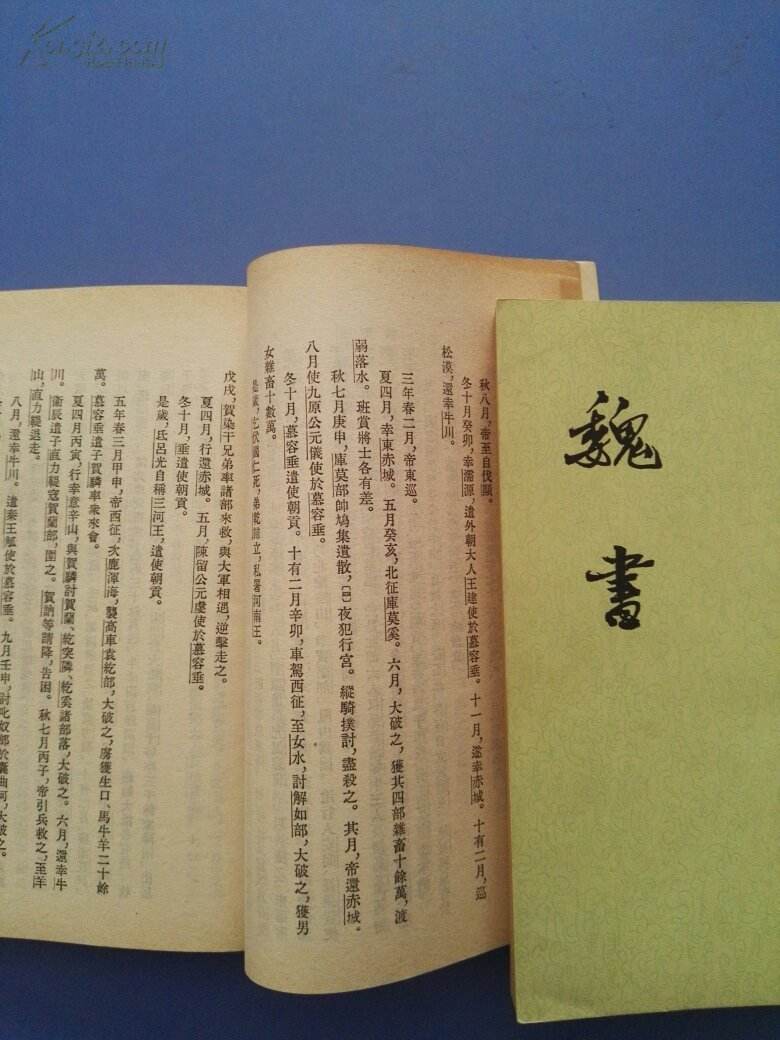

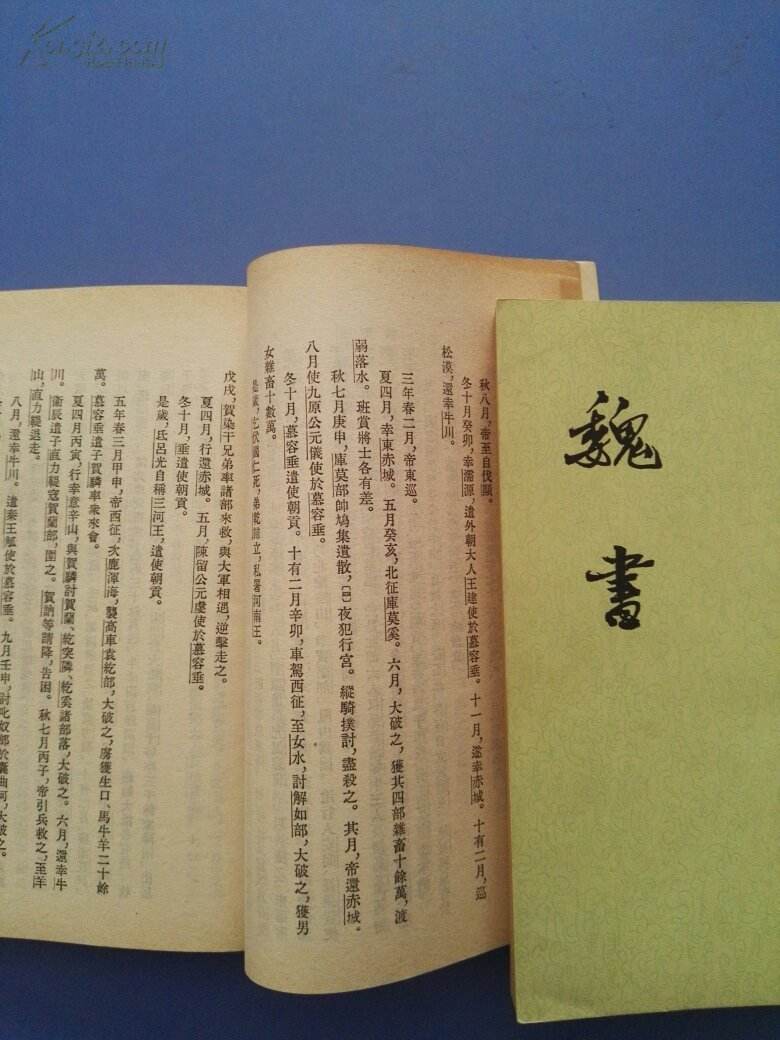

山涧口村的陆氏家族,是涿鹿古代为数不多的名门望族之一。北魏年间,这个家族在今大堡镇山涧口村繁衍生息了100多年,记载北魏150多年兴衰的《魏书》,为陆家14个人物立传。

然而,如今走进山涧口村,既没有一个陆姓人家,也找不到一点陆氏家族的遗迹与信息。对于涿鹿人来讲,山涧口陆家似乎成为一个难解之谜。

那么,陆家到底是一个什么样的家族?什么时候来到山涧口村?后来又去了哪里?他们为什么值得《魏书》大书特书呢?

陆家的由来:

《魏书》记,陆氏家族的籍贯是燕州(州府设在今涿鹿县保岱)代郡山涧口村。

陆家虽然是一个显赫的家族,但他们生活的北魏时期,距今已有近1500年的历史,陆家生活在山涧口村的遗迹,早已被漫长的历史所淹没。然而,翻开北魏的历史,陆家的来龙去脉便昭然若揭。

陆氏家族是鲜卑人。鲜卑人是中国古代的一个少数民族,他们虽然来自于大鲜卑山,但根却在华夏。

史书记载,轩辕黄帝合符釜山之后,将他的子孙或内降中原各地,或外放边远之地。黄帝次子昌意的小儿子悃和他的另一个孙子始均被封在北土,世为君长,统幽都(轩辕之丘)之北广漠之野,因国有大鲜卑山(今大兴安岭),便号称鲜卑。

到达大鲜卑到达大鲜卑山之后,他们由原来从事农耕变为打鱼狩猎,由于气候地理及生产、生活环境的影响,逐渐演变成一个以游牧为主要生存手段的少数民族。

北魏王朝灭亡之后,鲜卑人完全融入华夏,逐步淡出了人们的视野。涿鹿是汉人聚集区,少数民族大都是从外边迁来的,陆氏家族也是如此。陆姓的鲜卑人,出自古老的鲜卑步禄孤部落,他们大约在夏代逐步从大兴安岭西迁,秦汉时随拓跋鲜卑南下,公元4世纪初游牧于云中(今内蒙古托克托)一带。由于各地读音的差别,步禄孤也被写作步六孤、步鹿孤等。由于步禄孤读音中有“禄”,鲜卑接受汉文化之后,将鲜卑的步禄孤姓改为汉族的陆姓。

由此可知,陆氏家族不是山涧口村的“土著”人,他们是后来迁到山涧口村的。那么,陆氏家族是由于什么原因迁到山涧口村,后来又到哪里去了呢?

陆氏家族作为北魏王朝的重臣,命运和北魏王朝紧紧地联系在一起,他们来去山涧口村,都与北魏王朝的迁都有关。

公元398年,北魏王朝的都城从盛乐(今内蒙古和林格尔)迁到平城(今山西大同),公元493年又迁都洛阳。陆氏家族在山涧口村的出现与消失,正好与这个时间段吻合。所以,我们不难认定,陆氏家族是在北魏都城迁到平城前后,来到山涧口村的,北魏都城迁到洛阳之后,他们又随之迁往洛阳附近。

也许有人会也许有人会产生这样的疑问,陆氏家族是个名门,为什么不在平城居住,偏要来到穷乡僻壤的山涧口村呢?

北魏迁都平城之后,一些常年在外征战厮杀的武将,大都选择平城附近安全的地方作为家眷居住地。当时的山涧口村有它独到的优势,一是山涧口村距离平城并不远,而且交通便利,山涧口村十几里外就是大同到燕州府的古道;二是山涧口村山清水秀,自然环境优美,非常适宜居住;三是山涧口村视野开阔,站在村里的任何地方,古道上左右几里的活动都会一览无遗;更为重要的是山涧口村眼前就是小五台山的涧口,山中有几处寺院,一旦有事,整个家族很快就会隐没在崇山峻岭之中。这或许就是陆氏家族选中山涧口村的原因。

那么,陆氏家族在北魏年间又经历了那些荣耀呢?

陆家的荣耀:

陆氏家族在北魏的建立与发展过程中,封王赐候,世袭功爵,成为北魏时期地位显赫的家族。魏王朝(含东魏西魏)统治的170多年中,陆家在朝为官的仅百人,封王的先后有东平王陆俟、建安王陆馥、平原王陆丽、东郡王陆定国,一部记载魏国百年兴衰的《魏书》,就为陆家14个人物立传。

《魏书》中14个陆家立传人物中,按辈分排列有大将军陆突;陆突之子、大将军陆俟;陆俟长子、建安王陆馥;陆馥之弟、平原王陆丽;陆馥之子、祠部尚书陆琇;陆馥之子、正平太守陆凯;陆丽之子、东郡王陆定国;陆凯之子、尚书恒州刺史陆韦(加日字旁);陆凯之子、东荆州刺史陆恭之;陆定国之子、驸马都尉陆昕之;陆定国之子、大将军陆叡;陆叡长子、泾州刺史陆昕道;陆昕之之子、齐州刺史陆子彰;陆馥曾孙、中书博士陆旭。据初步查考据初步查考,陆家在朝官职较高的还有陆俟之子、泾州刺史陆石跋;东宫舍人、驾部校尉陆归;内侍校尉、东阳镇都将陆尼;河间太守陆陵成;青州刺史陆龙成;夏州刺史陆骐驎。陆睿之子平南将军、光禄大夫、相州刺史陆希悦;太尉参军陆希谧;邵郡太守陆希静;赠骠骑大将军、中书监、青州刺史陆希质。陆希道之子、巨鹿郡开国公陆士懋;尚书左外兵郎中陆士宗;符玺郎中陆士述;东郡公、骠骑大将军、青州刺史陆士沈(出继陆昕之,改名陆子彰);建州平北府长史陆士廉;安东将军、司州治中陆士佩;陆希质之子、开府参军陆珣;仪同开府参军陆瓘;仪同开府参军陆悉达。陆士沈之子中书舍人陆昂;太子洗马陆骏;尚书仓部郎陆杳。陆韦(加日字旁)之子、尚书郎陆元规;陆元规之子、并州长流参军陆拨。陆恭之之子、通直散骑常侍陆晕;陆恭之之子、太子中舍人陆宽。陆定国之子、陆馛弟弟东宫舍人、驾部校尉陆归;陆归之子、太仆卿、夏州刺史陆珍。陆旭之子、隆州刺史陆腾;陆腾之子陆玄继承爵位。陆子彰长子、中书舍人、中书侍郎陆仰;陆子彰之子、通直散骑侍郎陆乂;陆子彰之子、散骑常侍陆骏等。

上述记述,陆丽后人居多。据史书记载,陆丽父亲陆俟有12个儿子,故而陆家在朝为官的人员可能会更多,但遗憾的是史书记载不全,关于陆家在朝为官人员的整体资料,已无从查统。

封王赐候、世袭功爵带给陆家的不仅仅是地位显赫,还有高官厚禄、荣华富贵和令人羡慕的荣耀。在众多为官的陆家人中,最幸运的要算陆定国和其子陆昕之。陆定国仰仗陆定国仰仗父亲陆丽的功德,尚在襁褓中,文成帝拓跋濬就驾幸其家,将定国诏养于宫中。六岁时,为中庶子,常与儿时的献文帝拓跋弘一同学习玩耍。

献文帝登基后,陆定国拜散骑常侍,赐爵东郡王。陆定国请求将父爵让于其弟陆睿,也被允许。后出任秦(今甘肃天水市)、益(今四川成都市)二州刺史。

陆昕之自幼苦读诗书,风望端雅,继承了父亲的爵位。献文帝拓跋弘将女儿常山公主许配他为妻,封其为驸马都尉、通直郎。宣武帝元(拓跋汉化后为元姓)恪在位期间,陆昕之由於堂叔陆踊犯罪,受到牵连。但因为他是先帝的女婿,宣武帝对他特别关怀亲近,扔让他任通直散骑常侍,兖、青二州刺史,后迁职安北将军、相州刺史,多次代表宣武帝镇抚三藩。可惜的是常山公主只给他生了三个女儿,纳侍妾后还是女儿,无奈的他只好把堂兄希道的第四个儿子子彰作为后嗣。

陆家的荣耀是有目共睹的,但荣耀并不是天下掉下来的,它的背后有着陆家数不清的血汗与悲苦。

陆家的功德:

步禄孤部落自秦汉起就追随拓跋鲜卑南下,他们对鲜卑拓跋忠心耿耿,为北魏的确立与发展出生入死,立下了汗马功劳,建立了不朽的功勋。建功立业

陆氏家族中的立传人物,相当一部分是武将出身,他们中的代表人物主要有陆突、陆俟、陆昕道、陆叡等。陆突是山涧口陆家的先祖,也是第一位出现在史册的山涧口陆家人。

陆突祖父步禄孤干、父亲步禄孤引,世代统领部落,后随拓跋鲜卑南下。陆突是北魏道武帝拓跋珪的大将军,他为北魏王朝的建立,随拓跋珪东征西杀,由于征伐有功,拜历威将军、离石镇将,后为上党(今山西潞城东北)太守,封关内侯。陆突的儿子陆俟出生于公元392年,他一生辅佐了四朝皇帝。陆俟少年聪慧,谋略过人。

天赐六年(公元409年),明元帝拓跋嗣即位,任命陆俟为侍郎,升任内侍,继承父亲关内侯的爵位,后任龙骧将军,掌管吏部和御史台事务。

始光三年(公元426年),太武帝拓跋焘率大军征讨西夏,陆俟与西平公安颉统领各军攻克虎牢镇,擒获夏国国主赫连昌,为太武帝统一中国北方,结束十六国混乱局面建立了奇功,被赐爵建业公,官拜冀州刺史、虎牢镇大将军等。

延和二年(公元433年)二月,平凉休屠人征西将军金崖、羌人泾州刺史狄子玉背叛北魏,太武帝命陆俟任安定镇(今甘肃泾川)大将,率大军追讨平叛,将叛将全部俘获。

公元433年,太武帝下令修筑了今赤城至阴山的长城,并沿长城设置怀荒、柔玄、御夷等六镇,派重兵驻防。陆俟因英名盖世,出朝担任平东将军、怀荒镇(今张北县)大将。

不到一年,高车(敕勒)头领状告陆俟为政严酷,请求撤换镇将,太武帝准许他们的奏请,征召陆俟回京,派前任大将郎孤去镇守怀荒。陆俟回到京师后对太武帝道:“陛下如再派郎孤去镇守怀荒,不过一年,郎孤必然失败,高车必然背叛。”太武帝不信,反而对陆俟加以责备。

延和三年(公元434年),高车头领果然杀害郎孤,背叛朝廷,太武帝大吃一惊,对陆俟的智慧更加佩服。

太平真君六年(公元445)九月,关中农民起义军首领盖吴在杏城(今陕西黄陵县)聚众反魏,起义军发展至十余万人。盖吴击杀率兵讨伐的北魏长安镇守副将拓跋纥,自称天台王,署置百官。

次年六月,太武帝集中数州兵力,陆俟奉命与高凉王拓跋那攻打盖吴。盖吴起义军大败,他的两个叔父被擒,他只身逃逸。众将领要押送盖吴叔父回京师交差,唯独陆俟不同意。他说,长安一带地势险要阻隔,百姓大多刚猛强悍,而且种族不一,如果不擒杀盖吴,他必定会欺骗蛊惑不明事理的百姓,再次肇事,留下祸患。陆俟主张,许诺盖吴的叔叔,宽免他们的妻子儿女,让他们回去自己追寻擒获盖吴。众将领担心盖吴一去不复返,陆俟又说,如果是那样,罪责由我一人承担。

几天之后,盖吴的叔叔果然杀了盖吴,将人头交于陆俟。后来,安定卢水刘超等又发动叛乱,因那一带地势险要,太武帝让陆俟靠谋略去平息。

陆俟临危受命,到任后,先“申扬威信”,宣示利害,但刘超仍无降意。于是,陆俟只带少数人到了刘超那里,刘超一方面戒备森严,一方面不得不设宴招待。陆俟纵酒豪饮,大醉而归。他的作为,使刘超放松了警惕。

不久,陆俟又一次带人去刘超那里,临行吩咐士卒:“大家看到我醉了,就动手杀掉叛贼。”刘超依然以酒相待,过了一会儿,陆俟佯装醉酒,乘刘超不备,一刀斩下其首级,士卒见状,群起响应,一举将刘超叛乱平息。

陆俟深谋远虑,决断非凡,屡次平定叛乱,声威震动朝廷。兴安元年(公元452年),文成帝拓跋濬即位,封陆俟为征西大将军,进爵为东平王。

太安四年(458年),陆俟去世,终年67岁。

北魏王朝中后期为官的陆家子弟,他们大部分没有像前辈那样在战场上出生入死,但他们在与北魏王朝同呼吸共命运的历程中,忠心耿耿,有着建功立业的壮举,也有着生与死的考验。

最具代表性是陆俟之子、平原王陆丽,陆丽长子、建安王陆馛,陆叡长子、泾州刺史陆昕道。

陆丽年轻时与其父一样,在军中供职。他对拓跋王朝忠心耿耿,从不计较个人得失。太武帝拓跋焘在位时,陆丽在御林军效力,负责保卫帝都的安全。他治军严谨,为人清廉,常常把自己的俸禄送给那些家中困苦的士兵。太武帝相信他的忠诚和审慎,封他为章安子,不久又任他为南部尚书。

正平二年(公元452年)三月,宦官宗爱下毒弑(臣杀君为“弑”)太武帝,立皇子南安王拓跋余为帝,但在当年十月又将其弑杀,自己独揽朝政。陆丽为了拓跋王朝挺身而出,联络其他大臣发动政变,推翻宗爱,立已故太子拓跋晃之子拓跋濬为帝,还政拓跋王朝。

文成帝拓跋濬继位后,封陆丽为司徒、平原王。他拒绝了,说自己功劳没有父亲大,父亲尚且没有封王,故不敢居父亲之上。于是文成帝封陆俟为东平王,陆丽仍然拒绝封王,文成帝没有接受,封其为平原王,其妻为王妃。公元458年,陆丽父亲陆俟去世,他因哀伤而病倒,到老家山涧口附近的温泉疗养。

公元465年五月,文成帝驾崩,子献文帝拓跋弘继位。大臣乙弗浑看到献文帝年幼,趁机借用献文帝的诏令,大肆排斥异己,先后把尚书杨保年、平阳公贾爱仁、南阳公张天度等害死,夺取了皇帝的权力。面对凶残的乙弗浑,年纪尚幼的献文帝没有任何办法,只好在冯太后那里痛哭。

这时,乙弗浑又派丘穆陵多侯到陆丽的老家山涧口村,以皇帝的名义召他回平城。丘穆陵多侯向陆丽诉说了朝廷的情况,说乙弗浑残暴且不安好心,劝他别急着回京。陆丽拒绝了,他为了拓跋王朝,不惧灾祸,把个人的生死置之度外,急忙赶回平城。

回京后,陆丽很快就与乙弗浑发生争执,和丘穆陵多侯一同被乙弗浑诛杀。为了拓跋王朝,陆丽献出了自己宝贵的生命。

公元466年乙弗浑被推翻后,朝廷以礼配葬陆丽于金陵。陆丽长子陆馛,继承了父亲的爵位,有父亲风范,年轻时任内部下大夫,兴安初年,赐封爵位聊城侯,出任相州刺史。他处理政务清廉公平,在州任职七年,政绩显著,献文帝赏赐他丝绢五百匹、奴婢十人,召为散骑常侍。临回朝时,相州百姓赠送他丝绢不计其数,陆馛用皇上的赏赐与百姓的赠品在当地建起一座佛寺,取名长广公寺。

在献文帝身边,陆馛多次临危受命,承担重任。南朝宋国司州归附北魏后人心惶惶,陆馛奉旨安抚,他免除许多因兵败沦为奴婢身份的百姓,稳定了民心。皇上征讨蠕蠕(柔然),诏令陆馛为选部尚书,录留台事。献文帝禅位孝文帝时,任城王元云、陇西王源贺坚决谏阻。陆馛在殿廷慷慨陈词,以刎颈自尽为条件,来表达自己对孝文帝的信任和忠心,保证了皇位的顺利交接。后来陆馛封为建安王,他有六个儿子,陆锈、陆凯有名当世。

陆叡长子陆昕道,历览经史,颇有文致。初拜中散,后升通直郎。他善于驭边,甚有威略,以战功赐爵淮阳男,累任郢州(今湖北钟祥)、泾州(今甘肃泾川西北泾河北岸)刺史,积劳成疾,公元523年去世于任上。

陆家的悲苦:

陆氏家族在与拓跋王朝生死与共的150多年间,在享受高官厚禄的同时,也有着难以诉说的悲苦。

百十年间,陆家在朝官员中十数人或忠直谏言,冤死狱中;或忠于职守,被逆贼所杀;或累受株连,罢官免职。

他们当中有被叛臣所杀的平原王陆丽;有蒙冤囹圄的征西大将军陆凯;有冤死狱中的祠部尚书陆琇;有被皇帝赐死的定州刺史陆叡;也有被逆贼诛杀的尚书左外兵郎中陆士宗、符玺郎中陆士述、建州平北府长史陆士廉、开府参军陆珣、地方官员陆瑾等;还有看破红尘,归隐于太行山的中书博士、迁散骑常侍陆旭。陆馛的五子陆锈,沉毅少言,雅好读书,继承了父亲的爵位。初陆馛的五子陆锈,沉毅少言,雅好读书,继承了父亲的爵位。初任侍御长,后升为祠部尚书、司州大中正。堂兄陆睿事发后被免去官职。

景明初年(公元500年)又试守河内(今河南沁阳)郡。此时,咸阳王元喜谋反,先命儿子昙和等进至河内。元喜叛逆失败后,陆锈斩掉昙和的脑袋。朝廷有人认为陆锈没有事先斩杀昙和,有共同谋反嫌疑,将陆锈定罪为叛贼,宗族大大小小几十口全被收捕。适逢朝廷赦令,家族成员幸免,陆锈死在狱中。

陆锈的弟弟陆凯出狱后,不断申诉冤情,正始元年(公元504年),宣武帝元恪诏令恢复陆锈的爵位,儿子景祚继承。陆凯,谨稳重好学,他15岁时官拜太子庶子、给事黄门侍郎,为皇帝亲近侍从,后又出任正平太守七年。陆凯忠厚刚正,身居要职数十年,被称为良吏。

陆凯与南朝著名史学家、文学家范晔友好,常以书信来往。北魏景明二年(501年),陆凯把一支梅花装在信袋里,捎给江南好友范晔。范晔拆开一看,里面赫然放着一支梅花,并有诗一首:

折梅逢驿使,寄与陇头人。

江南无所有,聊赠一枝春。

范晔被陆凯这种一身清白、忠心爱国的精神所感动得潸然泪下。这件事传出之后,文人称赞不已。后人以“一枝春”作为梅花的代称,也常用作咏梅和别后相思的典故,并成为词牌名。

哥哥陆锈被定罪后,陆凯也被收捕。幸免后陆凯痛惜哥哥的死,哭泣没有节制,眼睛几乎失明,但他不停地申诉冤情。

哥哥平反复爵后,陆凯十分高兴,摆置酒席款待四方好友,席间表诉自己心愿已遂,不再有所牵挂。不久,陆凯病故。

陆定国之子陆叡,自幼沉雅好学,礼贤下士,年未二十便继承父亲官爵,任平原王。后蠕蠕侵犯边塞,朝廷诏令陆叡任北征都督,讨伐蠕蠕。陆叡大败蠕蠕,擒获其统帅赤阿突等几百人。回朝加官散骑常侍,升任尚书左仆射,领北部尚书、。

陆叡所处的时代,正逢孝文帝进行改革。当时,以孝文帝姑爷爷陆叡所处的时代,正逢孝文帝进行改革。当时,以孝文帝姑爷爷穆泰为首的一些魏国元老,留恋平城一望无际的旷野,留恋过去那些跑马射箭,弯弓射鵰的生活,对孝文帝的改革坚决反对。穆泰打算以孝文帝钟爱的太子拓跋恂为核心,另立朝廷。

穆泰首先想到的是北魏名将、恒州郡守陆叡。陆叡手执军符,东征西讨,在魏国威名四震,是再好不过的合作伙伴。陆叡对孝文帝的改革也心存疑义,便被穆泰裹胁。然而,由于事情败露,刚刚被任命为定州刺史的陆睿,还未启程就被赐死狱中,其妻子儿女流放辽西。

陆珍的儿子陆旭,品性高尚淡泊,喜欢《周易》、谶纬星象之学,撰写《五星要决》和《两仪真图》。

太和年间(公元477-499年),徵召拜授中书博士,逐渐升迁为散骑常侍。他厌恶官场上的尔虞我诈,遂辞官隐居太行山。孝庄帝元子攸执政期间(公元507-531年),多次徵召不出,直至离世。

随着北魏王朝的终结,陆氏家族逐步淡出了人们的视野。然而,他们就像一只矫健的雄鹰,在涿鹿历史的天空中划出了一道最美的弧,为涿鹿留下了诸多的精彩。

作者简介:谷新声,男。笔名竹岩、布谷等,1954年1月出生在河北省涿鹿县,中共党员,大专学历,曾就读于师范院校,先后在涿鹿任教师、公社团委书记、团县委副书记、县委党史研究室主任、县委组织部常务副部长等职;2006年退居二线后从事史志研究工作,2010年任涿鹿历史文化研究会会长。从上世纪七十年代起,谷新声先后在报刊杂志上发表文学作品、人物传记、历史研究文章150多篇;主编了《中共涿鹿县组织史》《中共涿鹿历史概要》《鹿野风云录》等书籍;退居二线之后,他潜心发掘涿鹿历史,把全部心血倾注到涿鹿历史文化的发掘研究中,主编了《涿鹿县志》《魅力武家沟镇》,出版了专著《涿鹿史话》;应有关单位邀请,担任了《涿鹿县供销社志》《涿鹿县交通志》等4部志书的特约编审;2016年开始担任涿鹿县电视台《美丽涿鹿我的家》顾问,策划拍摄反映涿鹿历史人文的电视专题片40多集;2018年担任涿鹿博物馆展陈大纲及文本总纂稿、张家口市旅发大会闭幕式《涿水•鹿山》交互电影实景演出史学顾问;2019年担任涿鹿县电视台《精点涿鹿》栏目主讲人。

精华热点

精华热点